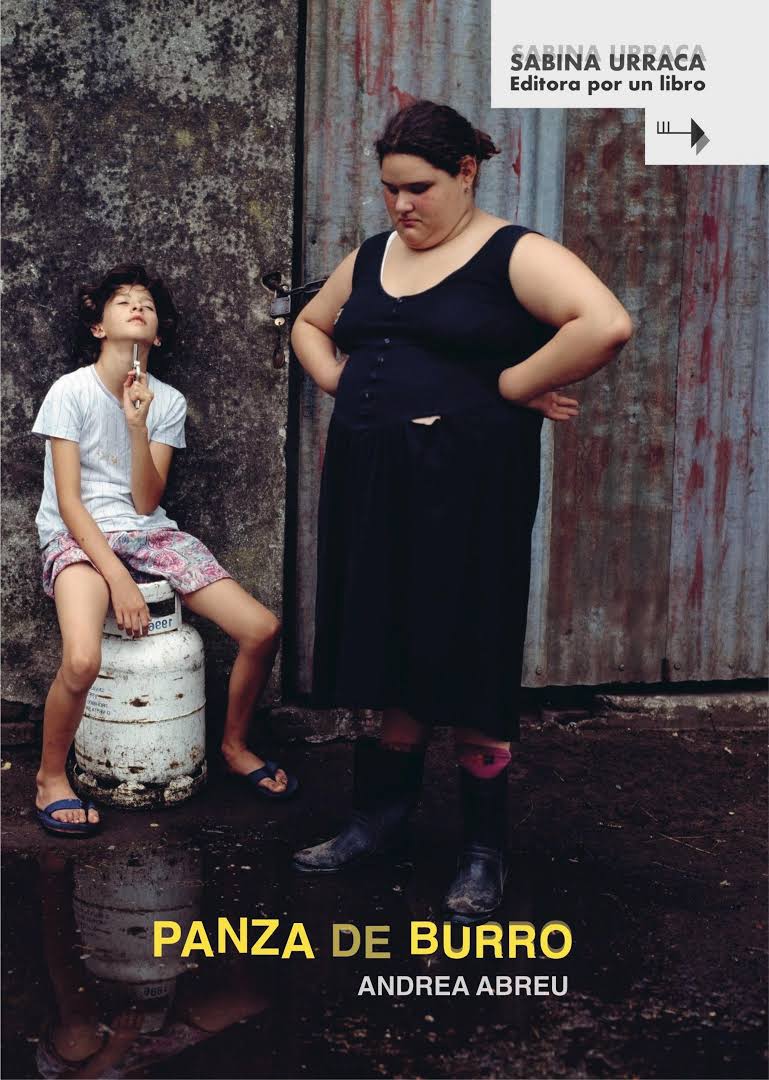

Panza de burro (2020) - Andrea Abreu

Un relato poético, que desmitifica la infancia; áspero, ceñido con la realidad; dibujado en territorios de nuestro cuerpo que el pudor ignora, turbador por momentos; conmovedor, agudo, valiente, nuevo; brillante y lleno de belleza; un grito de letras, provocador.

Andrea Abreu se adentra en la amistad de dos niñas de alrededor de diez años, escoge la tangente opaca. Por detrás deja que se transparente el mundo adulto adyacente.

Una primera persona narrativa te habla directa, con palabras y expresiones de una zona muy concreta de la isla de Tenerife. Un alto nivel de oralidad se despliega entre las páginas. Quizás no se entienda cada término, pero la melodía está muy clara.

Esa voz que se dirige a nosotros no tiene nombre, solo es la de la amiga de Isora, una de las niñas, eso la identifica. La autora quiere marcar desde el principio que la narradora es únicamente un añadido de Isora, “tan echadita palante, tan sin miedo”. Ella despunta, la foto de la portada te lo lanza a los ojos. Isora desconoce los límites del pudor, resistente a la regla, se impulsa por los latidos de su cuerpo.

Ha terminado la escuela. Tienen todo el verano por delante para retozar juntas por el barrio. Son como dos perrillos curiosos que lo olfatean todo. Isora es la que más acerca la nariz, sin importarle los coscorrones; es también la que más sabe de lo que se cuece en el territorio que las envuelve, porque está alerta. Es muy dueña de sí; se mueve a su antojo, marca los rumbos, habla o se calla, se va o se queda; apabulla a los otros niños, tiene siempre el pequeño artefacto todos desean. Deslumbra a su amiga, como cuando miramos al sol.

Si hay condumio, Isora no se corta, lo prueba todo; aunque siempre pende sobre ella la amenaza de las dietas que su abuela le apaña. Se fuerza el vómito varias veces por semana, y no le importa hacerlo delante de su amiga; tampoco le preocupa que la vea en el excusado o airearle sus partes íntimas. Las dos se “estriegan” a la vez sin ningún pudor, porque sus cuerpos lo piden, quizás más porque a Isora le apetece y la otra la escolta. Aunque ellas no son “como esas amigas que se tocaban y se decían te quiero”. Isora tenía el deseo y el instinto como norma, y la otra se hace su sombra. Sus juegos se tiñen muchas veces de furia. No tienen contención, no hay barreras. Isora engulle al dúo y lo convierte en un primer chorro de agua que brota sin límites, sin trabas.

Las niñas anidan en una burbuja que flota en el universo de los mayores, apenas entran en contacto con ellos, pero el mundo adulto se filtra a través de los comentarios que ellas hacen, a través de las prácticas en sus juegos; los vemos con sus ojos. Se vislumbra en él el suicidio como salida; se intenta acallar la homosexualidad con violencia; se margina la enfermedad psiquiátrica, con el enfermo aparcado, confiado a la familia; se reduce la cultura de los barrios a centros cívicos con un responsable desmotivado, unas pocas mesas y otros tantos ordenadores; se dibujan matrimonios aburridos, hombres alcoholizados, mujeres apagadas.

Los padres de la narradora trabajan para su hija y para su casa, pero apenas están con la hija ni en la casa. De la niña se ocupa la abuela, aunque ellos conserven su autoridad y alguna brizna de cariño, no hay tiempo para más. Isora vive también con su abuela, y con su tía, que gestionan el colmado donde se fía, donde se chismorrea; su madre murió. Ella ha crecido como mata salvaje.

El lazo que impera entre las pequeñas y los mayores es la comida; en sus casas, pero también en las de las vecinas siempre hay un fisquito café o unas patatas fritas con huevos para la merienda. Isora aceptaba siempre, su amiga se retraía, sabía que a sus padres podría no gustarles. Todos los adultos tienen interiorizado que la principal responsabilidad con un niño es el alimento, pero el alimento físico, del emocional pocos se ocupan.

Las abuelas cuidan con mano antigua, se hayan instaladas entre las corrientes más profundas de los ritos y tradiciones de la isla. Salpican a las niñas con sus creencias ancestrales, con sus mentalidades de mujeres ninguneadas. Tienen perros, pero no los pasean. Los tratan como les hubiera gustado manejar a los maridos, cuando se pasaban el día en el bar frente a un vaso y un mazo de cartas.

La novela no trata sobre la infancia, se refiere a la niñez en estas dos crías. Sin embargo, muchos momentos de los que ellas viven despiertan los recuerdos de ese tramo de la vida en los que leen.

Paradójicamente, viviendo en una isla, nadie las lleva a la playa, que termina simbolizando el anhelo. Los padres están demasiado ocupados en aprovechar la racha de trabajo, las abuelas no tienen coche –se dice en algún momento–. Los baños en la orilla del mar se sustituyen por zambullidas en una piscina cochambrosa o el canal que corre junto a sus casas, donde ellas se ven obligadas a inventar su propia playa.

Se mueven en un barrio, apoyado en la falda de un volcán, siempre amenazante. Se trata de un espacio muy restringido, claustrofóbico, por encima una tapadera de nubes los aplasta a todos. La tristeza se desliza por encima de sus cabezas.

El barrio está en constante crecimiento, es como un animal enorme que coge peso, las casas se van estirando según las posibilidades y las necesidades. Es una cuesta, abajo se ve el mar, lejano, que se funde con ese cielo panza de burro del título. Mar y cielo se confunden, son quizás la metáfora de esta complicada edad, de la vida.

Frente a ese Norte donde viven, el Sur es el gran centro de trabajo, allí se ganan la vida los padres de la narradora, el padre en la construcción, la madre limpia. Para las niñas ahora ese espacio es un territorio ignoto, solo de los mayores y probablemente de su mañana. Andrea Abreu en la novela deja de lado la quimera, el afamado paraíso canario de sol y playa para entrar en el otro espacio, más real, donde viven las niñas.

Andrea Abreu toca temas tabúes en esta novela líquida. Líquida porque se derrama por infinitos recovecos, unos previstos por la autora, otros surgidos en la confluencia del texto y el lector.